橄榄坝是西双版纳下面一个真实存在而不起眼的小地方,却不仅仅是出现在影视作品、小说和报告文学中一个名称,这里不仅有美丽的傣族村寨、茂密的橡胶林、动人的民族舞蹈和静静流淌的澜沧江,更有在动荡年代来自北京、上海、重庆、成都和昆明10万知识青年的悲惨血泪。。 。

橄榄坝是西双版纳下面一个真实存在而不起眼的小地方,却不仅仅是出现在影视作品、小说和报告文学中一个名称,这里不仅有美丽的傣族村寨、茂密的橡胶林、动人的民族舞蹈和静静流淌的澜沧江,更有在动荡年代来自北京、上海、重庆、成都和昆明10万知识青年的悲惨血泪。。 。

1978年深秋的西双版纳橄榄坝,橡胶林被血色晨曦割裂成碎片。上海女知青徐玲先躺在七分场卫生所的水泥地上,羊水混着血水浸透草席。农场赤脚医生因醉酒未能及时接生,最终母子双亡的惨剧,如同火星溅入积压十年的干柴堆。上千名知青连夜用竹竿扎起担架,抬着遗体徒步20公里走向景洪县城。沿途农场相继点燃松明火把,蜿蜒十里的火龙映照着标语牌上触目惊心的血字:“我们要回家!”

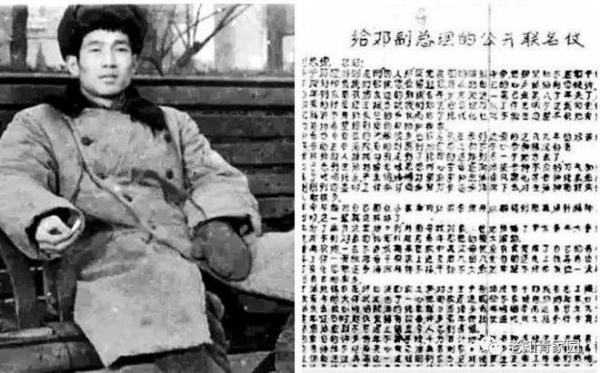

12月17日的孟定农场渡口,八百名知青将劳动手册、奖状和《毛选》投入篝火。火光中,重庆知青丁惠民站在装满橡胶籽的麻袋堆上宣读《致邓副总理的公开信》,二十七页的信纸在寒风中猎猎作响。三天后,昆明火车站铁轨上突然横卧着三百余名知青,他们用身体拼出“回家”字样,冻僵的手指仍死死扣住枕木螺栓。

1979年1月4日,国务院调查组组长鲁田在勐腊农场礼堂遭遇历史性一幕:身患心脏病的成都女知青突然冲破警戒线,跪地拽住他的裤脚哭喊:“伯伯,救救我们!”刹那间,礼堂内外上万知青齐刷刷跪成一片,膝盖撞击水泥地的闷响如惊雷滚过雨林。鲁田颤抖着拨通北京专线,十七小时的通话里,听筒传递着此起彼伏的啜泣声。

1月21日黎明,景洪农场广播站反复播放的“中央六条”政策,让胶林瞬间沸腾。知青们将胶桶倒扣作鼓,砍刀敲击搪瓷盆奏响凯歌。勐捧农场上海知青陈卫红撕开被褥,用棉絮蘸着红油漆在宿舍外墙写下:“1971.3.23—1979.1.21,青春典当完毕!”

返城专列启程前夜,橄榄坝渡口漂浮着数千盏芭蕉叶折成的河灯。重庆知青王建军将十年间攒下的126张《边疆青年报》投入澜沧江,报纸上连载的《橡胶树栽培技术》随着漩涡沉入江底。黎明时分,二十辆解放卡车载着知青驶向昆明,车尾绑着的搪瓷脸盆在颠簸中叮当作响,宛若为这场持续十年的青春流放敲响丧钟。

这场始于云南边陲的返城风暴,三个月内席卷全国1700万知青。当1979年春的凤凰花再度染红澜沧江时,橄榄坝的胶林深处只余下满地团徽、褪色日记本,以及树干上深深浅浅的环割刀痕——这些沉默的刻痕,至今仍在热带季风中讲述着被时代碾碎的青春史诗。