这是一本书的名字,是我正在进行的一个新的出走课题系列的想法来源:通过对不同历史时期同一城市区域的尽可能重建,视觉面貌上、历史细节上、过往人物上,以及跨越时期的变迁,来构造一个层叠的复合体,给历史和现实提供一个可以落实的载体。

这个事情的难点在于如何呈现这个复合体的整体面貌,如何把搜集的大量信息和实地探访得来的信息,有机地结合在一起。因为还没有一个好的方式,暂时专注于搜集,不去呈现。等有了好的想法再说。

下面贴几张这次的照片,主要区域范围是北京内城北侧,什刹周边。包括辅仁大学旧址、护国寺遗迹、正觉寺、后海、拈花寺。

从辅仁大学旧址大楼正门南侧胡同远观

辅仁大学旧址大楼东翼

辅仁大学1930年建成,有浓重的中西合璧风味。辅仁的创办人英敛之,清末民初天主教领袖,《大公报》创办人,力促罗马教廷创办此大学。二战期间由于主持学校的是德国教会,得以保有独立办校之自由,是沦陷区硕果仅存的自由大学。英敛之的儿子英千里在辅仁任教并担任秘书长,沦陷期间因组织抗日活动两次入狱。内战后随民国政府前往台湾,在台湾辅仁复校后任副校长。北京的辅仁大学,1950年由政府接管,1952年并入北师大。英千里的儿子英诺成1945年进清华外语系学习,后留在北京,成为人艺著名演员、文化部副部长。他去世后出版的口述自传《水云流在》,记述了1950年后他为中国共产党担负以交友方式收集在华外国友人和驻华外交人员情报的工作,并致使几名外国人被捕入狱。

护国寺金刚殿

护国寺功课殿

金刚殿和功课殿孤零零地藏在杂乱的楼房与平房之中,相聚几百米,中间插满无数各式各样新建筑,让人绝难想到两者曾经同属于一个寺庙。

胡同杂院后面的功课殿露出一角

正觉寺是个小庙,正殿不大,殿前院子已插满后盖的住房

正觉寺山门的雕花石窗

从后海西侧向东眺望

后海北侧胡同里的鹅

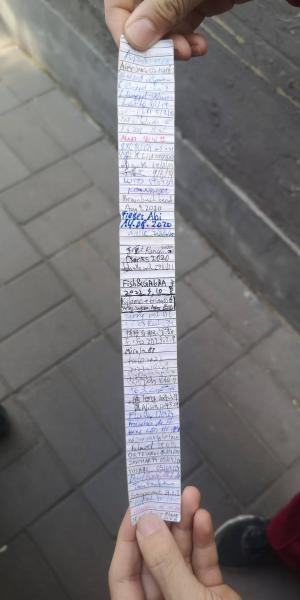

这里我们五年前寻过的一个Geocaching宝,如今正反面已经写满签名

拈花寺山门

山门上的斗拱有点特别,斗上架的石鼓模样的装饰性构件,大概没有什么结构作用