----3月22日出走白雾村-娜姑镇-白泥井-小田坝-鹦哥咀-石匠房栈道-小河口结题报告

在云南的崇山峻岭间,隐藏着一条古老而神秘的运输线——滇铜京运古道。这条古道见证了清朝时期云南铜矿运往京城的辉煌历史,承载着厚重的文化底蕴。03月22日,我们踏上了这段从白雾村经娜姑镇、白泥井、小田坝、鹦哥咀、石匠房栈道至小河口的徒步之旅,亲身感受这条古道的风貌与故事。

08:30-09:55清晨,阳光洒在白雾村的青瓦屋顶上,整个村庄仿佛被一层薄雾轻轻笼罩,宛如仙境。这里是滇铜京运的起点之一,也是万里京运第一站的美誉之地。村中的会馆、文庙、清代四合院等建筑,无声地诉说着往昔的繁华与喧嚣。

集合地点设在娜姑白雾村的陈氏马店遗址旁,这里曾是铜运马帮的重要歇脚点。我们一行三人,背着行囊,在村口的小卖部,补充了一些干粮和水,便沿着村中的石板路开始了今天的徒步之旅,两旁是古朴的民居和郁郁葱葱的树木。偶尔能听到鸡鸣犬吠,感受到乡村的宁静与和谐。走出村庄,便踏上了蜿蜒曲折的古道。

10:00-10:25徒步不久,我们便来到了娜姑镇。这个历史悠久的小镇,曾是滇铜京运的重要起点之一。走在镇上的石板路上,两旁古色古香的建筑仿佛诉说着往昔的繁华。在镇上的铜文化博物馆里,我们详细了解了滇铜京运的历史背景、运输路线以及其对云南乃至全国的重要影响。看着那些斑驳的铜锭、古老的运输工具,我仿佛能听到当年马帮的驼铃声,感受到那份沉甸甸的历史厚重感。

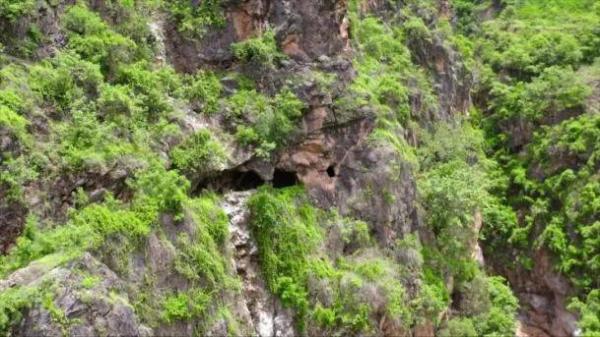

10:25-11:55离开娜姑镇我们继续沿着古道前行,很快就切入山间小路,两旁是陡峭的山崖和茂密的树林,脚下是青石铺就的路面,历经数百年风雨侵蚀,依然坚固如初。沿途可见到一些残破的碑刻和摩崖造像,它们默默地记录着古道的沧桑岁月。我们沿着蜿蜒的山路前行,不久便来到了白泥井。村中的老屋和石板路依然保留着古朴的风貌。村民们热情地与我们打招呼,让我们感受到了当地人的淳朴与好客。

继续前行,我们来到了小田坝,只见群山连绵,云雾缭绕。村民在田间辛勤的耕耘,黑山羊在山坡上静静吃草,好一副怡然自得的乡村美景,在这里我们稍作停留,补充了水分和体能,感受了乡村生活的悠闲与惬意。

11:55-13:45继续前行,我们来到了鹦哥咀,鹦哥咀是古道上的一个险要之地,因形似鹦鹉之嘴而得名。站在鹦哥咀上俯瞰,远山如黛,近水含烟,薄雾轻拂初阳淡,宛如一幅壮丽的山水画卷。我们在这里休整、分享路餐、调整状态,准备迎接接下来的挑战。

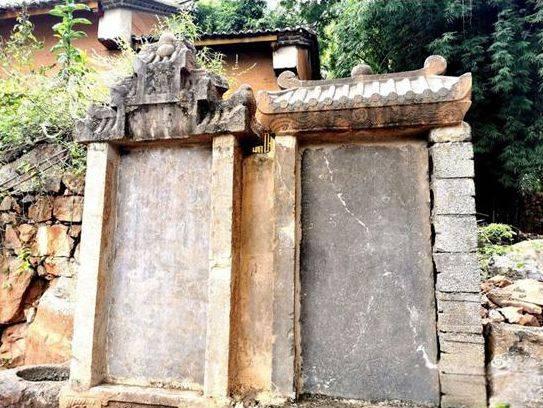

经过几个小时的艰难跋涉,我们终于来到了此行的重要节点——石匠房栈道。这条始建于清乾隆五十二年的古道,全长约2000米,宽约2米,由青石铺成,历经风雨侵蚀仍保存完好。沿途可见到一些石匠雕刻的石碑和摩崖造像,它们见证了古道昔日的辉煌与繁荣。站在栈道上,我仿佛能感受到当年马帮行走时的艰辛与执着,也能想象到铜料在古道上运输的壮观景象。

栈道沿途风景秀丽,山峦起伏,溪流潺潺。路上还偶遇了一位年迈的石匠老人。我们边走边聊,他不时为我们讲述古道的历史故事和传说,让我们对这段历史有了更深入的了解。他还告诉我们,他的祖辈曾参与过滇铜京运古道的修建和维护工作。如今,他依然坚守在这片土地上,传承着祖辈的手艺和精神。

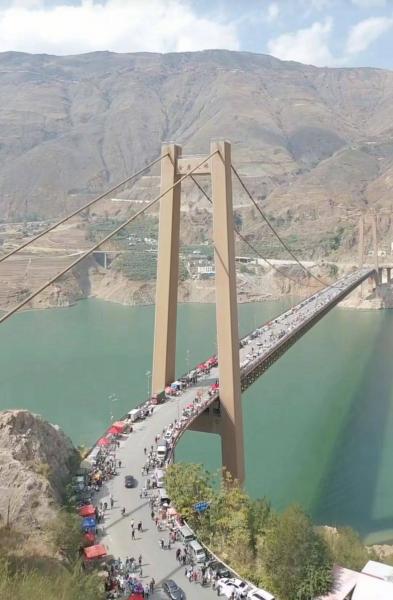

13:55-15:45告别石匠房栈道后,我们继续前行,最终抵达了小河口。这里风景如画,河水清澈见底,两岸绿树成荫。这里是滇铜京运古道的终点之一,也是与长江交汇的地方。站在小河口上远眺,只见江水滔滔,奔流不息。古道在这里与江水相伴而行,最终汇入长江,流向远方。

一、运输体系的三重维度

1、分运机制:每年633.144万斤铜料需经三级转运体系。

分运阶段:铜锭从矿区经牛马驮运至东川、寻甸铜店集中,每块铜锭刻有"年月、厂名、重量"的铭文;

递运阶段:由马帮沿"东川-功山-寻甸"或"东川-待补-会泽"两条陆路运抵四川泸州铜店;

长运阶段:经长江、大运河全程水运,需穿越三峡激流与运河闸口,全程耗时18-24个月;

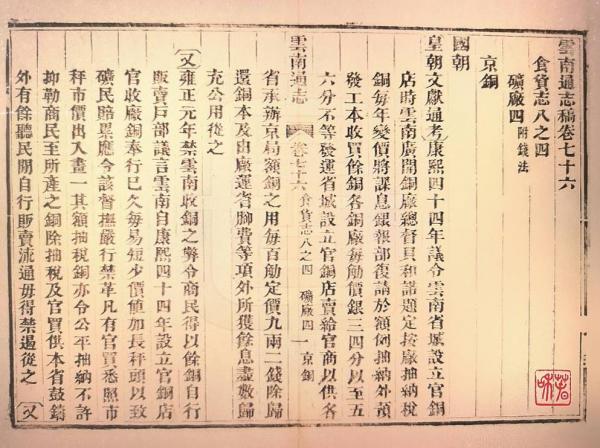

2、质量监控:乾隆五年(1740年)后推行"九六铜"标准(含铜96%),通过"罩火法"冶炼提升纯度,现存会泽文庙的嘉靖通宝钱范,其铜料纯度达97.3%。

二、技术密码与生态智慧

1、原始采矿术:

"火烧水泼"法:以柴火炙烤岩壁后泼水冷淬,利用热胀冷缩原理崩裂矿石;

"亮子"照明:矿工口衔松香油灯,在深达百米的矿井中匍匐作业;

2、运输黑科技:

金沙江藤索桥:用野生藤条编织直径15厘米的缆绳,单次可承重2000斤铜料;

骡马驯化术:马锅头通过"盐渍草料+铜铃节奏"训练骡马日行60里;

3、生态补偿:

每开采千斤铜需补种十株杉树,现存石匠房栈道《封山碑》载明"取石者补植松柏三株";

运输损耗率12%的铜渣用于铸造民间生活器具,形成"官铜-民器"循环体系。

三、制度博弈与人性光谱

1、洋铜替代战:

康熙五十四年(1715年)日本实施锁国政策后,清廷被迫转向滇铜;

雍正年间通过冶炼技术革新,使滇铜成色超越洋铜,彻底终结进口依赖;

2、押运官生存法则:

道光二十年(1840年)黎恂押运时,需携带《铜运水程图》标注120处险滩与58个驿站;

铜船过三峡需雇佣"滩师"导航,每次导航费折合300斤铜价;

3、底层矿工生态:

"砂丁"(矿工)日均采铜量2.4斤,所得工钱仅够购买3升糙米;

矿硐内温度常达50℃,矿工需裸身作业并用"亮子"照明,平均寿命不足40岁。