天暝地晦,鳞爪拭血,断崖光坡暗涉龙虎幽巢;

高尖云集,金刚屹立,东风越岭已闻初雪清气……

----11月24日,参加㞱㞥岁岿社海运队大良峪寨活动,自清河站乘市郊铁路怀密线S501次至黑山寺站,借大良峪寨上山登黑山寺北段-白道峪东段长城581号敌台,下小崖攀光坡闪避龙鳞虎爪打卡北一楼,越瀑顶清潭穿幽僻石缝至白道峪水关,后继续行走白道峪西段长城,在绝壁巉岩间隙辗转腾挪,访绝壁楼、一眼楼,登高尖楼、大良山,钻荆棘灌木经蜱虫惊魂终顺利赶上牛盆峪公交末班返程。此日大槽压境,阴云密布,北京草木已颓、初雪未至的探路黄金时节已至最后一天,一行人,从雾海深渊中到来,追随古人足迹,沿边城古道,登上高尖敌台,在那万丈高崖以上的半空中,湿润的气息,正是汹涌,感受者循着东风吹拂的方向,远望而去,在那里,一堵通达至天顶的白色幕墙缓缓移动,旧时节的喜悦与悲歌,向天际渐渐飘远,在那白色幕墙以后,蕴藏的,已是下一种时节、下一种神明、下一种信念……

行程轨迹见六只脚#8496385,两步路t-vume8zbd4bHp%25252FR2KBg5Tzw%25253D%25253D

早7:10清河站乘坐市郊铁路怀密线S501次列车,8:39抵达黑山寺站,下车后沿站前路、河北路步行至密云54号城堡处,右转过铁路桥循木栈道上山,上山处有护林员值守,但并未强行阻拦走友进山。溯泄洪渠堤上的木栈道步行深入,至黑山寺村北沟口,遇一小水库,注意这里的上山口不在大坝那里,而是在大坝之前泄洪渠西侧,走友如果闷头不看轨迹则很容易错过。

大水峪-黑山寺西北一带山地,从地质学的角度上看,处云蒙山岩基南缘、河防口断层北侧,其缘起,主要与中生代燕山运动有关。在晚侏罗世-早白垩世期间,古太平洋板块快速向华北陆块俯冲,形成强烈的北西-南东向挤压应力,印支期南北向的聚合作用结束,印支运动中形成的褶皱轴线逆时针偏转15°-20°,形成今日北京西山-军都山中一套北北东展布的褶皱构造。距今约1.45-1.41亿年前,俯冲带岩石圈拆沉引发软流层对流,大量岩浆上涌并沿军都山复背斜轴部侵入,形成云蒙山岩基,该岩基出露面积约170平方千米,为燕山山地规模较大的中酸性岩浆侵入体之一,岩性以二长花岗岩、石英二长岩为主。云蒙山岩基热力隆升同时形成穹窿构造,岩基中部变形较弱,边缘韧性变形增强,岩石倾向于围岩,线理以岩基中心呈环状分布,四周岩石受岩基隆升剪切力影响,形成四合堂、大水峪两条韧性剪切带,分别展布于岩基西北侧、东南侧。其中,大水峪韧性剪切带延伸于河防口-大水峪-石城一线,其东南缘另展布有河防口断层,该断层为一低角度正断层,呈西南-东北走向,倾向东南,东南侧上盘下降,形成怀柔-密云山前一系列浅山丘陵,西北侧下盘上升,形成今石门山-大良山-五座楼一带峻峭山地。此一带山地处穹窿南缘,岩层整体南倾,属典型的花岗岩单斜地貌,南坡多宽广平缓,坡度普遍处30°左右,局部基岩裸露,形成光坡,北坡则普遍陡峭非常,孤峰峙立、巉岩峥嵘、绝壁危耸、幽谷深仄,上有戍边之士卒与鹰隼彻日言欢,下有出涌之山溪在永夜依旧清澄,从古到今,南堂以外、北天之上,那纯白与黑暗交错、清风与浊气并存的斑驳峰岭,均可称为秘境、均可称为天险。

云蒙一山,玉笋扶摇,千峰彩翠,不仅是燕山运动之磅礴伟力流溢至今的天成神域,而且也是长城防御系统的重要组成部分。之于111国道以东、白河以南、密云水库以西、河防口断层以北的广义云蒙山地,明长城自其西南角的河防口进入,沿石门山-黄花顶支梁上下频繁跌宕、向东缓缓迤逦,经历大水峪、小水峪之狂野,度过牛盆峪、白道峪之惊险,享受五座楼、四座楼之清高,在云蒙山岩基东南侧逆时针完成一半环,终在鹿皮关横越白河峡谷、庆幸群峰凶恶不再。因云蒙山山势伟岸雄峻,入寇不易横越,且云蒙山岩基周缘岩石多向外围倾斜,呈现关内坡体平缓、关外岩崖高峻的花岗岩单斜地貌,故古人通过精妙选线,将多重地利化为我用以后,不必劳费大量人力、物力,也足以身凭山巅一员稗将捍卫脚下百里川原。新云蒙山景区曾报告在景区内发现有北齐长城(据民间长城学者江林超先生考证,这一段“北齐长城”疑似为明长城拦马墙),说明早在南北朝时期,先民可能已注意到云蒙山之地利。明代,东至陈家口堡,西至亓莲口关的二百五十里城防均归蓟镇西协石塘路统辖,云蒙山东南麓诸关口营寨亦统属其中。同据民间长城学者江林超先生研究,根据防御思路与建筑材料的变化,明朝长城防御体系可分为三个建设阶段:洪武、永乐时期,边境防御思路以守关口为主,河防口正断层沿线依地势设有河防口、太水谷、小水谷、牛盆谷、白道谷各关,并大水谷营、大良峪寨、东水谷寨;嘉靖庚戌之变后,边境压力巨大,变防御思路为守连续山脊,在各关隘两侧沿岭脊修建墙体、敌台,多以由三合土或黄土粘合的毛石浆砌长城为主;至隆庆、万历年间,自戚继光始,逐渐对嘉靖所建墙体、敌台进行修葺、改建,修筑砖石大墙及空心敌台,因工艺精湛、墙台壮观,今日北京周边所见大部长城景观均属该时期遗产。之于今日走友穿越的黑山寺-白道峪-牛盆峪段长城,以上三个阶段的长城遗产即均有存留:黑山寺城堡、白道峪水关、牛盆峪水关即明朝早期所设大良峪寨、白道谷关、牛盆谷关;白道峪北段、西段及牛盆峪北段长城存有断续毛石隘口墙,并583、585、587号等石砌实心敌台,或为嘉靖年间所建;而北一楼、绝壁楼、高尖楼等,则为戚继光担任蓟镇总兵后之所新建的空心敌台所在。

言归正传,走友自黑山寺循小路上山,不远即可来到小水库西侧崖顶的密云581号敌台处,该敌台为3*3空心敌台,顶部坍塌,保存一般,券门位于西侧,走友可攀爬进入,有一定攀爬难度。581号敌台为大良峪口(又称“大狼峪口”)守口墩,视野开阔,居高临下,几可俯瞰沟谷全貌。

581号敌台与北一楼距离不远,其间山势目测亦相对平缓,但因云蒙山岩基边缘独特的花岗岩单斜地貌,在阳面广阔而缓和的大慢坡之间,实际暗藏有阴面短促而高峻的岩崖相隔,小路无法直接通达,不得不在沟谷与岭脊之间寻觅突破口逐个逾越,走友迂回其间,不仅颇费一番功夫,而且部分关键点位路况不佳、包含一定攀爬路段,要求走友具备一定的探路能力与攀爬经验方可安全通过,新、弱勿走,雨雪天气勿走。本路段的具体走法可详述如下:

1.自581号敌台向西北沿山脊爬升,坡度基本在30°左右,其间间或有三两小光坡需攀爬而上,难度不大。爬升约220米后抵达坡顶,大慢坡突然中断,有小断崖1需走友攀爬而下,难度一般,有攀爬经验者可轻松通过。

2.小断崖1前方山脊,可见石峰峥嵘,巉岩崚嶒,小路不得不左转进入一沟谷陡降绕行,秋冬季节,谷底积有较厚落叶层,几乎将谷底完全覆盖,走友不注意很容易崴脚,需尽量小心慢行。

3.沿沟谷向南陡降约250米距离后,小路转而向右横切,经由一裂缝突破层崖,下降至西侧沟谷中,这里参考轨迹较为杂乱,走友需盯紧参考轨迹避免走岔。

4.至西侧沟谷,小路成功绕过岩崖,并向北一楼所在山脊再度进发。从这里去北一楼的走法较多,此行走友选择循北北西11点钟方向升爬,下段以类似于方才陡沟的落叶碎石路为主,至中段,沟谷与岭脊逐渐平滑为大慢坡,小路痕迹不明,走友部分路段需自光坡攀爬而上,临近山脊处,山势略微平缓,同时逐渐出现模糊小路痕迹,走友循小路作小段爬升,即可来到北一楼以北山脊的三岔路口处:北侧有轨迹去往五座楼,山势凶险,路况较差,西南侧沿山脊则有清晰小路通往北一楼之所在。

5.沿山脊下降不远,路过一藏身洞后,即可至白道峪北一楼,该敌台编号密云582号敌台,为3*2空心敌台,保存相当完好,北侧券门可轻松进入,蹬道可上二层,视野甚为开阔,北可仰五座楼群仙翔集天穹,南可瞰密云城嚣尘卷动大地。582号敌台南侧十数米处另有583号敌台,为山石干砌实心敌台,保存较为完好,与前者一北一南,可作为嘉靖、隆庆-万历两阶段蓟镇敌台建设之鲜明对比。

北一楼以南有清晰小路可沿山脊下山至白道峪村东,路况较好,而此行走友,为串联白道峪关口同时避开白道峪村中可能的人为不确定因素,特不走寻常路,沿网上的“徒步长城轨迹-北京全线”向关口所在沟谷移动,本段路线路况不佳,仍有一定循迹难度,承接上述编号,继续详述如下:

6.自北一楼循山脊清晰小路下山,山势以花岗岩单斜地貌典型的大慢坡为主,坡度维持在30°上下,下山途中经过一大光坡,岩石亦相对平缓,走友借其中石缝小道即可安全通过。

7.大光坡下方有一三岔路口,成熟小路沿山脊下山去往白道峪村东,此行走友则在此右转向西,向白道峪水关行进,开始一段可见模糊路迹,不远至瀑顶一小水潭处,清波澹澹于千尺冰寒以上,玉涟回旋于雪壁鹰巢之间,别有一番风格。

8.自小水潭上方横越沟谷,攀西侧光坡而上,期间走友可见水潭上方另一处隐秘瀑布,待半个月后,隆冬时节石溪冰封以后,想必亦为宫宇所在。沿光坡攀升至约海拔420米处,走友转而离开小山脊、左转向西行进,本段未见有明显小路痕迹,走友拣光坡植被稀疏处循大方向无路横切即可。

9.横切不远抵达白道峪沟谷东侧山脊,这里有骨灰级墙迷所走参考轨迹可向北去往一未编号烽火台,该烽火台雄踞一孤峰以上,西侧以高差近300米的大岩壁同仄谷幽影相隔,论相对高差,足以同云蒙神域核心地带的云蒙北峰、白河之巅相提并论,若能有幸登临其上,麻雀亦足以同神鹰并肩为伍,小卒亦足以有大将超拔之风。此行走友后续有高尖楼、大良山之目标,时间紧张,该未编号烽火台并未被安排在计划路线之内,走友在此岔口处转而左转向南,继续向关口行进。

10.沿山脊南下不远,路线离开山脊,右转向西南,循一山谷遁往白道峪水关。起初下降一段久无人走,路迹模糊,灌丛几已长严,下降不远,山峦劈裂,小路与裂谷缝隙合流,走起来反而略显轻松。临近水关处,右手边出现一道石墙,崖下并有密云584号敌台,俗称“关门楼”,为一空心敌台,今砖砌部分完全垮塌无存,仅剩十三层条石浆砌的楼基遗存。白道峪水关编号为密云38号水关,扼守白道峪去往黄花顶、对家河一带山道,此处沟谷深度下切于云蒙山岩基内部,两侧高崖壁立,巨石高矗,有一夫当关、万夫莫开之势,两侧石墙在巨兽之形迹以下,短小以至几无法辨认,至于关口主体,则早已在历年山洪的冲击下无踪无迹。

至白道峪水关,除大绝壁顶的未编号烽火台外,黑山寺西段-白道峪东段长城诸墙体、敌台已打卡完毕,午餐过后,时间刚到正午,所剩尚为充裕,走友遂继续准备前往绝壁楼、高尖楼、大良山等地。若走友时间不足或体力一般,也可从白道峪直接坐密9路支线(下午13:20、16:00有车)或步行至黑山寺站返程。另外,这里走友若是向南进村再右转上墙,亦可寻访小关山堡(密云56号城堡)、白道峪村内城堡(密云57号城堡)、白道峪关以西第1段墙体,但为避免在村中遭遇人为不确定因素,在此走友未至村落及提前右转走上山,将上述堡、墙切过。此后循白道峪西段、牛盆峪北段长城行进,全程皆可见较明显小路痕迹,且布条路标较为密集,难度总体略低于刚刚走过的黑山寺西段-白道峪东段长城,但因爬升较大、路程较长,且山势依旧相对险峻,间或有断崖、光坡等攀爬段落,仍对走友的体能、路感、攀爬能力与时间控制能力有一定要求,新、弱勿走,雨雪天气勿走。此后直至牛盆峪水关一段路,具体详述如下:

1.自白道峪水关南侧上山口向西再度上山,切过小关山堡及第1段墙体,至小山脊三岔口后右转,不远接上主山脊上的成熟小路,继续右转上山,缓升、攀爬一小光坡、抵达密云585号敌台处,路况均较为理想。585号敌台为毛石垒砌、三合土勾缝实心敌台,或为嘉靖年间所建,敌台保存完好,东侧另接石质墙体2,延伸至白道峪水关西侧一高地顶端,或主要起瞭望而非防御之用。

2.自585号敌台向西陡降,不远至一垭口并出现墙体3,为一典型的隘口墙,隘口北侧有轨迹可走沟下至口外,路况未知。此行走友继续循山脊爬升,陡升约70米高度,至一高地,见密云586号敌台,因北侧临崖,又被称为“绝壁楼”,与蔡家甸绝壁楼、走马安口绝壁楼齐名。绝壁楼为3*3空心敌台,保存极其完好,东侧券门位置较高,有铁钎可供人攀爬进入,难度较大。

3.绝壁楼以西为小段岩石山脊,陡降落入一垭口后,出现墙体4,高大石墙为嘉靖年间修建,同起隘口墙之用。墙体4上端为绝壁楼理想观景点,向东回望可见金身大将御风凌空,凛凛威风虽不如蔡家甸绝壁楼一般夸张,但那山风中的些许冷意,依然足以使远道而来的行人稍加战栗。

4.墙体4西侧,稍稍陡升后,石峰兀立,怪石迭起,小路左转挂壁横切至山脊南侧,又循一光坡陡升,将山崖绕过,山脊出现墙体5,一直延伸至高地顶端的密云587号敌台处,该敌台据守山海又一浪尖,为与585号敌台相似的毛石垒砌、三合土勾缝实心敌台,保存完好,走友难以攀爬上下。石台西侧一小崖下,另有隘口墙6,墙体高大,短小精悍。

5.自墙体6西端循石缝上行,继续向高尖楼、大良山行进,接下来一段山脊相对不连续,多孤峰、巉岩,小路多借助岩石间稍平缓的缝隙,在山脊两侧穿插行进,途中一处险境,小路自石岩西侧摩崖而上,巉岩外展形成石塘,有走友依其象形称为“老虎嘴”。老虎嘴上方,山势略显平缓,古人旋即见缝插针修建墙体7,使天人合力之防线完全不留死角。

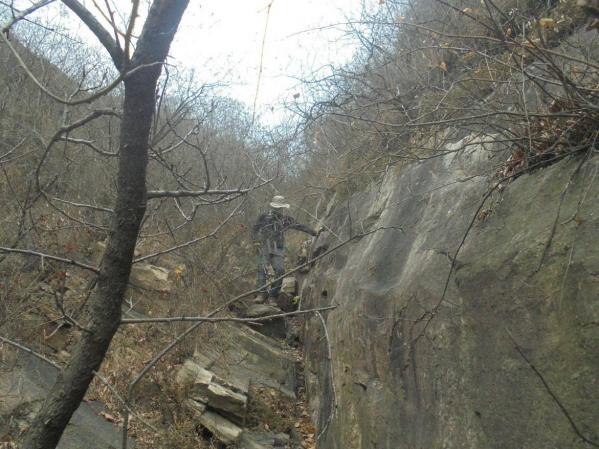

6.墙体7以西至775高地,山脊进入白道峪与牛盆峪之间最为险峻一段,流云淤滞,无存逾越之通廊,鹰隼旋落,难有筑巢之罅穴,走友需寻觅节理裂隙方可从重重迷障中侥幸突破。自墙体7西端循小径陡升,不远困入一裂隙,上仅以一小断崖同天穹连通,此即为本路线最大的难点所在,小断崖高度不高,岩壁也并非垂直,走友从左侧借助岩点可攀爬而上,但这里的岩壁较为光滑,且岩点很小、不容易发现,攀爬难度较大,攀爬经验一般或雨雪季节,走友需借助绳索方可安全通过。

7.几经试探,艰难攀越小断崖,此后再经过一处较为简单的石板小断崖,即可来到775高地之上。775高地山顶没有任何标记,为此行路线的最高点所在,也有走友把这里称为大良山,但考虑到电子地图多将“大良山”标注于密云588号敌台处,走友此行还是认定后者为大良山之所在。775高地植被稀疏,视野开阔,北、东两面临崖,上可望云蒙群峰之神域、黄花绝顶之翠微,下可瞰白道幽谷之森森、密云水库之粼粼。

8.自775高地向西下一窄仄裂缝,再经墙体8稍作行进,走友之所心心念念的高尖楼便已近在眼前。高尖楼编号密云589号敌台,因屹立一高高山尖之上,为白道峪-牛盆峪之间最高敌台,故名高尖楼,因路况艰险,又诨名有“变态楼”,该敌台为3*3空心敌台,保存极其完好,南侧券门可轻松攀入,蹬道可上二层,楼橹尚有残墙遗存。高尖楼二层视野极其开阔,其日云霭漫山,无法游目千里,然置身水墨画中,亦足以清歌三分。

9.在高尖楼二层稍作赏景、休息、拍照、嘚瑟后,走友转而沿其南侧山脊行进去往大良山、牛盆峪方向。因云蒙山岩基边缘特有的花岗岩单斜地貌,高尖楼南侧山脊较其东侧山脊明显更为平缓,先前随处可见的断崖、巉岩,已是逐渐销声匿迹,仅在山野中零星分布,而少了各种攀爬路段与复杂路况的阻碍,走友行走的舒适程度亦较先前有明显提升。高尖楼南侧不远,有小段墙体9高仅数十厘米,无法拦人拦马,不知出现在这里用意如何。

10.自高尖楼南行约700米后,一断崖将山脊隔断,这里走友需右转向西经一小段挂壁小道后,再回折向东陡升至坡顶。坡顶高地即为大良山所在,海拔716米,又称“大狼山”,或因古时常有狼群活动而得名,大良山山顶坐落有密云588号敌台,为毛石干砌实心敌台,无三合土勾缝,保存现状一般,西南侧半幅已经坍塌。值得一提的是,大良山与今推测的大良峪寨(即黑山寺城堡)距离较远,推测可能是“大良山”地名在古代只是泛泛之指、“大良峪寨”的位置自明代早期以来因改重建而出现变化、或从古至今相关地名的讹变所致。

11.从大良山向西南行进不远,即可至密云590号敌台,因四周各开一箭窗/券门,俗名为“一眼楼”,为2*3空心敌台,保存极其完好,券门在东侧,位置甚高,走友非飞檐走壁难以攀爬进入,为此行各空心敌台中最难涉足的一座。

12.自一眼楼继续向南经清晰小路行进约300米,至一三岔路口,在此清晰小路向东南下降至牛盆峪东侧沟谷,怀疑为新近开辟,此行走友为打卡后续敌台及墙体,则在此岔口直行,攀爬一小断崖后,继续沿山脊向南行进。此后至牛盆峪水关东侧墙体,路况较先前有所转差,部分路段小路痕迹模糊,走友需根据参考轨迹及实际情况谨慎选择行进方向。

13.经模糊小路在树林中穿行一段距离,至密云591号敌台,为3*3空心敌台,北侧半幅坍塌,保存现状不佳。591号敌台不远处的山脊上,神秘墙体再度出现,墙体10与墙体9类似,长度极其短小,工艺极其简陋,野兔山鸡足以轻松逾越,深藏于密林之下,几无没有任何防御功能可言,民间长城研究者江林超先生推测,此短小墙体可能是北齐长城之遗存,而个人斗胆猜测,也有可能在是嘉靖年间初版工程中在此设有隘口墙,草草动工之后,后续因资金不足或官员变动,工程计划调整,此段隘口墙因防御意义有限,遭到烂尾、废弃所致。

14.墙体10南侧的岩石山脊上,坐落有密云592号敌台,为山石干砌实心敌台,工艺粗糙,无三合土勾缝,保存现状一般。自此下山至墙体11一段路,小路痕迹总体清晰,但灌木荆棘相对茂密,部分路段密灌几已长严,有大量酸枣、麻梨疙瘩生长,走友钻行而过,皮肉之苦定是难以避免。钻行一段距离后,自右侧攀下一小断崖,即可来到牛盆峪水关东侧缓坡的墙体11之上,该墙体为毛石垒砌、三合土勾缝的狭窄石墙,半幅为雉堞,半幅为人行道,今鬼针草生长较多,走友未及享受那行将返回文明世界的美好,即又是发觉已有满身针刺附着。

15.沿石墙下行约至一半,有密云593号敌台,该敌台为牛盆峪水关东侧守口墩,下部条石、毛石混合浆砌,上部毛石浆砌,为一所用建材相对复杂的实心敌台,今其四周有大量三合土散落,由此表明此敌台曾经或兼有城砖垒砌。临近水关处,另标注有密云594号敌台,此行走友仔细观察,并未在此发现有敌台遗存,查看中国长城遗产网,发现所用594号敌台图片实际拍摄的是水关西侧一未编号敌台,推测网站位置标注错误,水关西侧的未编号敌台实际应为真正的594号敌台所在,而图标的594号敌台处实际并无敌台设置。

16.墙体11终止于水关东侧崖顶,此后路过一废弃建筑,沿黑色胶皮水管即可顺利下山至牛盆峪水关处。牛盆峪水关编号密云39号水关,为自明代早期即有设置的关口之一,东西两侧各有石质墙体并一敌台守口。牛盆峪自北向南泻至山外,为云蒙山南麓一主要沟谷之一,早年间有旅游公司依托沟谷风光开发有云蒙三峪景区,可惜在2019年8月9日的暴雨中,牛盆峪爆发山洪,数年兴建之成果已是被洪流洗劫一空,如今的云蒙三峪景区,已是满目疮痍、极少有人涉足,仅有沟口一带的几棵黑枣树,见证惨象之后,每逢深秋依旧硕果累累,足以凭小口甘甜慰藉人心。

抵达牛盆峪水关,稍稍品味黑枣滋味后,左转沿景区道路出山,此后再走不过1公里的水泥路,即可抵达牛盆峪公交车站处,中途云蒙三峪景区大门紧闭,难以翻越,走友从其西侧即可轻松绕过。

16:22,走友抵达牛盆峪村西公厕处的牛盆峪公交车站,16:30一行人在此坐上密13路支线末班车,果园北区下车后步行至密云果园小区换乘980路快车回城,顺利结束本次活动!